当社ではお骨壺の大きさを数種類ご用意しています。どのサイズを選ばれるかは自由ですが、重要なポイントは納骨予定先(お墓や納骨堂)の「納骨スペース」です。

一般的なお墓は「骨壺をそのまま」納めるタイプが多いため、大きい骨壺を選ばれるとお墓に入らない可能性もありますので、事前に管理事務所へご確認ください。

- お骨壺の大きさは自由にお選びください

- 納骨予定先(お墓や納骨堂)の「納骨スペース」を確認しましょう

- 分骨(2か所以上に納骨)をご希望の場合は、火葬日前までにスタッフにご相談ください

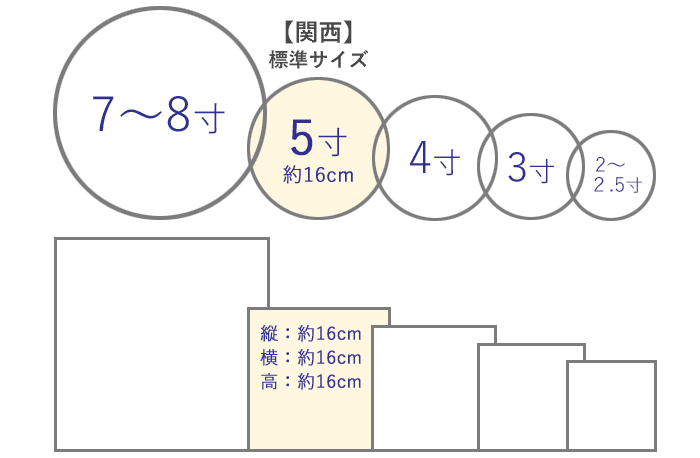

お骨壺の大きさは、2.5~7寸(1寸=約3.3センチ)と様々です。関西での標準は「5寸」です。どの大きさを選ばれるかはご家族様の自由ですが、既にお墓や納骨堂をお持ち(契約済み)の方は、納骨スペースや契約内容等を確認した上でお骨壺の大きさを決める事が大切です。

また、お墓には「骨壺をそのまま納める・遺骨を風呂敷に入れて納める」など納骨方法が異なる場合があります。最近のお墓は「骨壺をそのまま納める」タイプが多いですが、ご不明な場合は管理事務所にご確認ください。

合葬墓(血縁関係のない人たちの遺骨を一緒に納める)の場合は、ご遺骨を風呂敷に包んで納めることが多いので、あまりお骨壺の大きさは気にされなくても大丈夫だと思います

お骨壺の大きさ(地域ごとの標準的な大きさの違い)について

まず一般的な例として、関西と関東ではお骨壺の標準的な大きさが異なります。主な理由は「収骨(お骨上げ)の慣習の違い」です。関西は「部分収骨」、関東は「全収骨」の場合が多いです。

- 関西

5寸(直径:約16cm)

部分収骨(喉仏を中心に足元から少しずつ収骨) - 関東

7寸(直径:約23cm)

全収骨(すべてのご遺骨を収骨)

お骨壺の大きさはご自由にお選びください

地域ごとに標準の違いはありますが、お骨壺の大きさはご家族様の状況や事情に応じて自由に選ばれても問題ありません。あくまで参考程度にお考えください。

- 先祖代々から全収骨している場合は「7寸」

- お墓がなく、ご自宅でお祀りする場合は「2~3寸」

- 費用を抑えた供養(合葬墓など)をお考えの場合は「2~2.5寸」

ただし、次にご説明しますが、納骨予定先のお墓や納骨堂の「納骨スペース」を確認することは

(参考)

- 北海道・東北:7寸

- 東海:3~5寸

- 四国:2~5寸

- 九州:7寸

- 沖縄:7寸

納骨先として、【合葬墓(血縁関係のない人たちの遺骨を一緒に納める)】をご希望の場合は、最小サイズの「2または2.5寸」を選ばれた方が費用が抑えられる場合があります。

あくまで目安です。納骨予定先のお墓や納骨堂の仕様も重要ですし、ご家族・親族で相談して決めましょう。

お墓や納骨堂の「納骨スペース」を基準に選ぶことも大切です

「先祖代々のお墓をお持ちの方」・「新しくお墓を建立予定の方」・「納骨堂をお考えの方」は、お墓・納骨堂それぞれの「納骨スペース」に合わせてお骨壺の大きさを選ぶことも非常に大切です。

お墓への納骨の場合

お墓への納骨方法は、下記のどちらかが一般的です。事前に納骨方法とスペースを確認しましょう。

- お骨壺をそのままの状態で納める

お墓の下には納骨スペース(カロート)があり、お骨壺をそのまま納めます。 - お骨壺から遺骨を取り出して納める

※古いタイプのお墓に多い

ご遺骨を風呂敷などに包んで、お墓の下(土壌)へ納めます。

納骨堂への納骨の場合

最新の納骨堂は、様々なタイプがあり一概にはご説明できませんが、「個別収納スペースが用意されたロッカータイプ」が一般的です。収納スペース(お骨壺がいくつ納めることが可能か?)を確認しましょう。

合葬墓(血縁関係のない人たちの遺骨を一緒に納める)への納骨の場合

合葬(合祀)タイプのお墓や納骨堂の場合、お骨壺の大きさ制限は無い場合が多いと思いますが、大きさによって納骨料が異なる場合が多いので事前に確認しましょう。

合葬タイプのお墓や納骨堂をお探しの場合は、インターネットで「合葬 納骨」などで調べると見つかると思います。大阪府内では一心寺さん(大阪市天王寺区)が有名です。

分骨(ぶんこつ):ご遺骨を2か所以上に納骨する場合

故人様のご遺骨を「2か所以上に納骨する(納骨する予定)」の場合は、必要な数に分けて収骨します。これを「分骨(ぶんこつ)」と言います。分骨をご希望の場合は、火葬日の前日までにスタッフにご相談ください。

分骨では下記の2か所への納骨が一般的ですが、次男様が「自分のお墓にも父の遺骨を納骨したい」「海洋散骨がしたい」など、3つ以上収骨される場合もあります。

- 実家のお墓(先祖代々のお墓)

- 菩提寺(お世話になっている寺院)

分骨には「分骨証明書」の手続きが必要です(スタッフが代行)

2か所以上へ納骨(散骨)するには、1つ1つのご遺骨(骨壺)に対して火葬場が発行する【証明書】が必要です。その証明書を「分骨証明書」と言います。証明書がなければ、それぞれの遺骨を納骨(散骨)できません。

「分骨証明書の発行手続き」はスタッフが代行いたしますので、火葬日の前日までにご相談ください。

収骨(お骨上げ)をしないことも可能です

諸事情があり、故人様の「遺骨を収骨しない」ことも基本的には可能です。当社でも時々ご相談があります。当社の所在地である大阪府堺市の火葬場や大阪市の火葬場では基本的に可能です。

残ったご遺骨は市町村で供養していただけます。特別な費用はかかりませんが、火葬料金は必要です。

ただし、各市町村(火葬場)で可能かどうかを調べる必要がありますので、ご希望の場合は火葬日までにスタッフにご相談ください。

よくあるご質問

- お墓はあるけど、納骨方法を覚えていません…

- お墓の管理事務所(寺院墓地の場合はお寺)へお問い合わせください。その際、必要な書類や費用などもご確認ください。

- 今あるお墓の中には骨壺がいっぱいです…

- まずは、お墓の管理事務所にご相談ください。ご先祖様の遺骨(骨壺)をまとめて供養し、納骨スペースを空けるなどの対応をしていただけると思います。

- 手元供養(自宅に遺骨を少量置いておきたい)のために、骨壺から少し遺骨を取り出しても良いですか?

- 少量であればご自由に取り出していただいても問題ありません。

- 大阪のように部分収骨(一部の遺骨を収骨)の場合、残った遺骨はどうなりますか?

- 収骨の際に残ったご遺骨は、市町村で供養していただけます。

- 分骨をお願いする場合、費用はかかりますか?

- お骨壺の追加費用が必要になります。※費用には「分骨証明書」の発行費用も含まれています。

- 遺骨の一部はお墓へ、一部は海洋散骨したいです

- その場合、お墓用・散骨用に分けて収骨(分骨)いたしますので、火葬日までにスタッフにご相談ください。

お葬式のご依頼・ご相談

新家葬祭(しんけそうさい)

〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12

TEL. 072-234-2972