死亡届の提出・記入方法に関しては葬儀社(当社スタッフ)にお任せください。また、役所への提出もスタッフが代行いたします。喪主(ご家族様)は「届出人の印鑑」をご用意ください。

- 死亡届(故人の家族が記入)と死亡診断書(医師が記入)は合わせて1枚の用紙

- 死亡届の記入方法はスタッフがご説明します

- 届出人は一般的に「故人の配偶者や子」になります

死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に役所(戸籍・住民登録の窓口)への提出が必要です。死亡届を提出することで火葬許可証が発行され火葬が可能になります。

死亡届の欄は届出人(喪主・ご家族など)が自筆記入しますが、記入方法はスタッフがご説明いたしますので、未記入のままでお持ちください。提出もスタッフが代行いたしますので、ご家族様が役所や火葬場へ行かなくても大丈夫です。

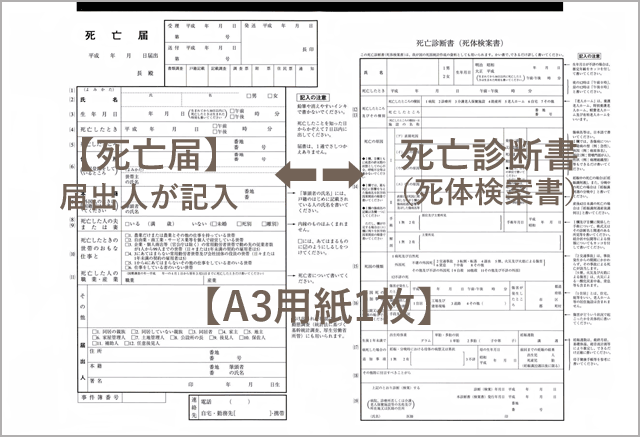

死亡届と死亡診断書は2つで1枚の用紙(A3サイズ)

まず最初に「死亡届の用紙」について簡単にご説明します。

病院で死亡した場合、医師・看護師さんから手渡される「死亡診断書(医師が記入済)」と「死亡届」は2つ合わせて1枚の用紙(A3サイズ)になっています。そのため、死亡届の用紙をご家族様が準備する必要はありません。

上画像の様に「左側:死亡届」・「右側:死亡診断書」になります。

- 稀に「死亡診断書のみ(A4用紙)」を手渡される場合がありますが、スタッフが対応いたしますのでご安心ください。

- 死亡届の様式は全国共通ではなく、病院によって若干異なります。

- 検視(検死)になった場合、右側は「死体検案書」に変わります。

死亡届の「届出人」について

死亡届の届出人になれる人は法律で決まっています。一般的には【故人の配偶者(妻または夫)・子(長男)】など、故人のご家族であれば届出人になることが可能です。

届出人になれる人

- 同居の親族

- 同居していない親族

- 親族以外の同居者(内縁の妻など)

- 家主・地主

- 家屋管理人(私立病院長・介護施設長など)

- 土地管理人

- 公設所の長(国公立病院長・公営団地管理事務所長など)

- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見人受任者

主に「1または2」です。その他は少し特別な場合です。

届出人のルールには、故人の「家族」ではなく「親族」とあります。では、「親族」とはどの範囲までを言うのか?

実際の「親族(※故人を基準)」の範囲は以下になります。

- 故人の配偶者(夫・妻)

- 6親等内の血族

- 3親等内の姻族

基本的にご家族や親戚付き合いをしている方がほぼ全員含まれますので、あまり気にされる必要はありません。

死亡届の記入方法はスタッフがご説明します

死亡届の様式は全国共通ではなく、病院によって若干異なります。記入方法はスタッフがご説明いたしますので、未記入のままでお持ちください。

届出人の印鑑をご用意ください

死亡届には「届出人の印鑑(朱肉を使うもの)」が必要ですのでご用意ください。もしお手元にない場合は、お近くのスーパーや100円ショップなどでも購入可能です。

お葬式後の手続きに必要な「死亡診断書のコピー」もご用意いたします

お葬式後の手続き(生命保険の請求など)には、「死亡診断書のコピー」が必要な手続きもあります。役所への提出前にコピーをご用意いたしますのでご安心ください。

死亡届の提出はスタッフにお任せください

死亡届の提出と同時に火葬場手続き(場合によっては火葬場まで長距離移動)が必要な市町村も多く、手続き完了まで数時間要する場合もあります。お葬式・火葬を確実に日程通りに行うためもありますが、死亡届などの事務手続きはスタッフにお任せください。

死亡届の提出先(役所)は下記の3か所です。実際には「1」または「2」が多いです。

- 死亡者の本籍地の役所

- 届出人の住所地の役所

- 死亡地の役所

どの役所に提出するべきか?はスタッフが判断します。

【参考】火葬許可証と埋葬許可証の違い

あまり必要な情報ではありませんが、時々ご質問を受けるので簡単にご説明いたします。

2つの違いは文字通り、火葬と埋葬に必要な書類です。

- 火葬許可証:火葬を行う為に必要

- 埋葬許可証:ご遺骨をお墓などに埋葬する為に必要

「死亡届 ⇒ 火葬許可証 ⇒ 埋葬許可証」の順番に発行されます

死亡届を役所に提出すると「火葬許可証」が発行され、火葬許可証を火葬場へ提出することで火葬手続きが完了します。

そして、火葬・収骨が終了後に「埋葬許可証」が火葬場から発行されます。埋葬許可証はお墓などへ納骨する時に必要な大切な書類です。

火葬許可証と埋葬許可証が「同じ用紙」の場合もあります

市町村によっては、火葬許可証に火葬場スタッフが【火葬日時の印】を押すことで「埋葬許可証」として使用可能になる場合もあります。そのため、用紙タイトルが「火(埋)葬許可証」になっています。

埋葬許可証は紛失しないように大切に保管しましょう。

よくあるご質問

- 死亡届は喪主(家族)が役所へ提出する?

- いいえ、役所への提出はスタッフが代行いたします。

- 家族が死亡届を提出しても良いですか?

- 問題はありませんが、死亡届の提出と同時に火葬場手続き(場合によっては長距離移動)が必要な市町村もありますので、特別な理由がなければ当社スタッフにお任せください。

特に「生活保護葬」をお考えの場合はスタッフにお任せください。

- 喪主は兄ですが、妹(私)が届出人でも大丈夫?

- はい、問題ありません。喪主が遠方にお住まいで到着が遅れる場合は、その他のご家族様が届出人となり手続きを進める場合も多くあります。

- 「内縁の妻」は届出人になれますか?

- 可能ですが、故人の親族と十分に話し合うことがおすすめです。また、原則として内縁の妻には「遺産の相続権」がありません。故人の遺産は血縁関係の親族の共有財産です。そのため、安易に故人の遺産から葬儀費用を出すことは止めましょう。

- 友人が死亡届を提出できますか?

- 単なる「友人・知人」という立場では、届出人になることはできません。

- 生命保険の請求に「死亡診断書のコピー」が必要です

- コピーもご用意いたしますのでご安心ください。※原本は必ず役所へ提出しますので、原本が必要な場合は病院で再発行手続きが必要になります。

- 被後見人が死亡した場合、どうすれば良いですか?

- 成年後見人をされている弁護士・司法書士さん等からのご依頼も承っております。基本的には直葬(火葬のみ)のご依頼が多いです。専門職後見人の方が喪主となる場合は、まずはご相談ください。

お葬式のご依頼・ご相談

新家葬祭(しんけそうさい)

〒599-8232 大阪府堺市中区新家町541-12

TEL. 072-234-2972